全国各地で宿泊施設の開発・運営を行っているホテルプロデューサーの龍崎翔子さんが、フィールドワークという名のホテル巡りを重ねて出会った、ホテルの定義を拡張している宿を紹介するエッセイ連載。初回は、大阪・和泉の老舗カーペット工場「堀田カーペット」が新たに開業した宿泊施設「TACTILE HOUSE」に皆様をご案内します。

カーペットのある暮らしに憧れている。

少し前に引っ越した家が、カーペット敷きのマンションだった。家に入った時、靴を脱いでからの一歩目が、柔らかな足触りだとなかなか心地がいい。リビングで床に座ってお茶をすることもできるし、(少し行儀が悪いが)洗濯物が床に落ちてしまってもなんだか許せてしまうような気がする。築古で、前の住人の気配が染み込んだ薄緑のカーペットもなかなか味があって愛おしいが、これを新品に張り替えることができたら...と思うと心がときめいた。

一方で、胸中に不安もよぎる。ワインやトマトソースをこぼしてしまったら?家具の跡がついてしまったら?埃や湿気でダメになったら?私の心の中のお局が目ざとくさまざまな粗を見つけ出しては、ズボラなあんたには無理なんちゃうんと現実を突きつけてくる。

衝動買いには難しい、ちょっと値の張るお買い物。どうしようかと考えあぐねていた時に目の前に現れたのが「TACTILE HOUSE」だった。

「堀田カーペット」という老舗のカーペットブランドがある。ウィルトン織機という世界でも希少な織機を用いて、羊毛から紡いだ糸で織り上げたカーペット。名だたるラグジュアリーホテルのカーペットなども製作している、カーペット工場の老舗にして名門である。そこが、カーペットのある暮らしを世の人々に提案するために宿泊型のショールームを開業したという。リビングや寝室、廊下はもちろん、キッチンや脱衣所まで、浴室とトイレ以外の全ての空間がカーペット敷になっているという家、それが「TACTILE HOUSE」なのである。

◯

TACTILE HOUSEに宿泊するために大阪・和泉を訪れたのはまだ寒さの残る2月のこと。

チェックインの前に、代表の堀田さん自ら工場の案内をしていただけることになった。堀田カーペットでは、産業革命の時代にイギリス・ウィルトン市で生まれたウィルトン織機という、18世紀の業界基準だった機械を現代でも使い続けているという(さすがに現在は蒸気機関ではなく電力で動いている)。現代の大量生産品のカーペットが「タフティング」という「刺す」製法であるのに対して、ウィルトン織機は文字通り「織る」製法。タフティングと比較して手間もコストもかかるため生産効率は100分の1程度とも言われているが、独自のテクスチャーや表現があり、高級品として愛されている。

現在日本でウィルトン織機はたったの20台ほど、大阪を中心とした数社だけがその生産を続けており、堀田カーペットはそのうちの一社だという。

大阪・和泉市にある堀田カーペットの本社・工場

3代目代表取締役の堀田将矢さん

1色あたり1200個ものコマ(羊毛を芯に巻きつけたもの)を機械にセットして織り上げる(写真提供:堀田カーペット)

織機に向かって伸びる大量の糸(写真提供:堀田カーペット)

熟練の織工になるには10年以上の修行を必要とするのだという(写真提供:堀田カーペット)

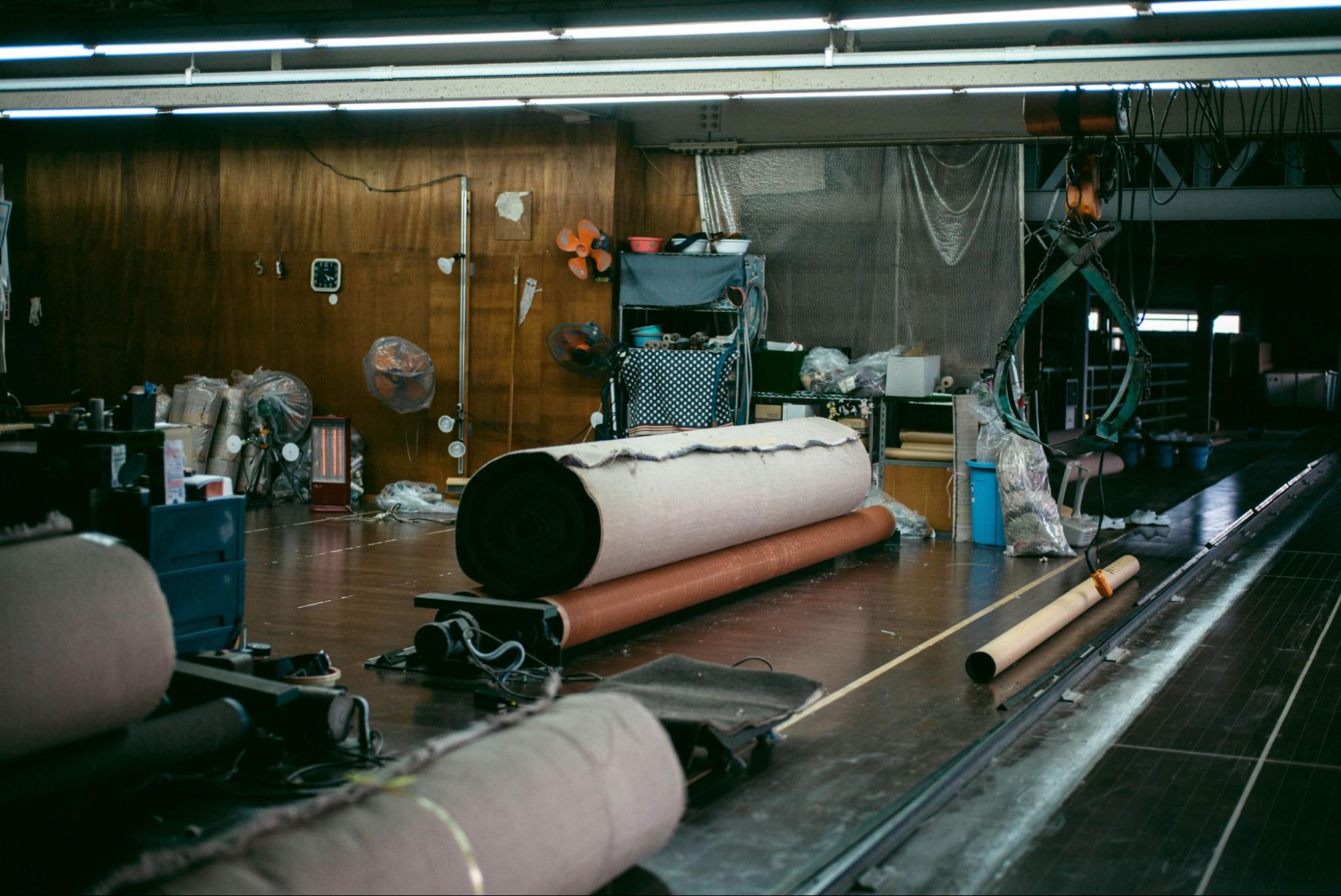

これまで開発してきたカーペットが並ぶ一角

裏地を貼る前の状態のカーペット

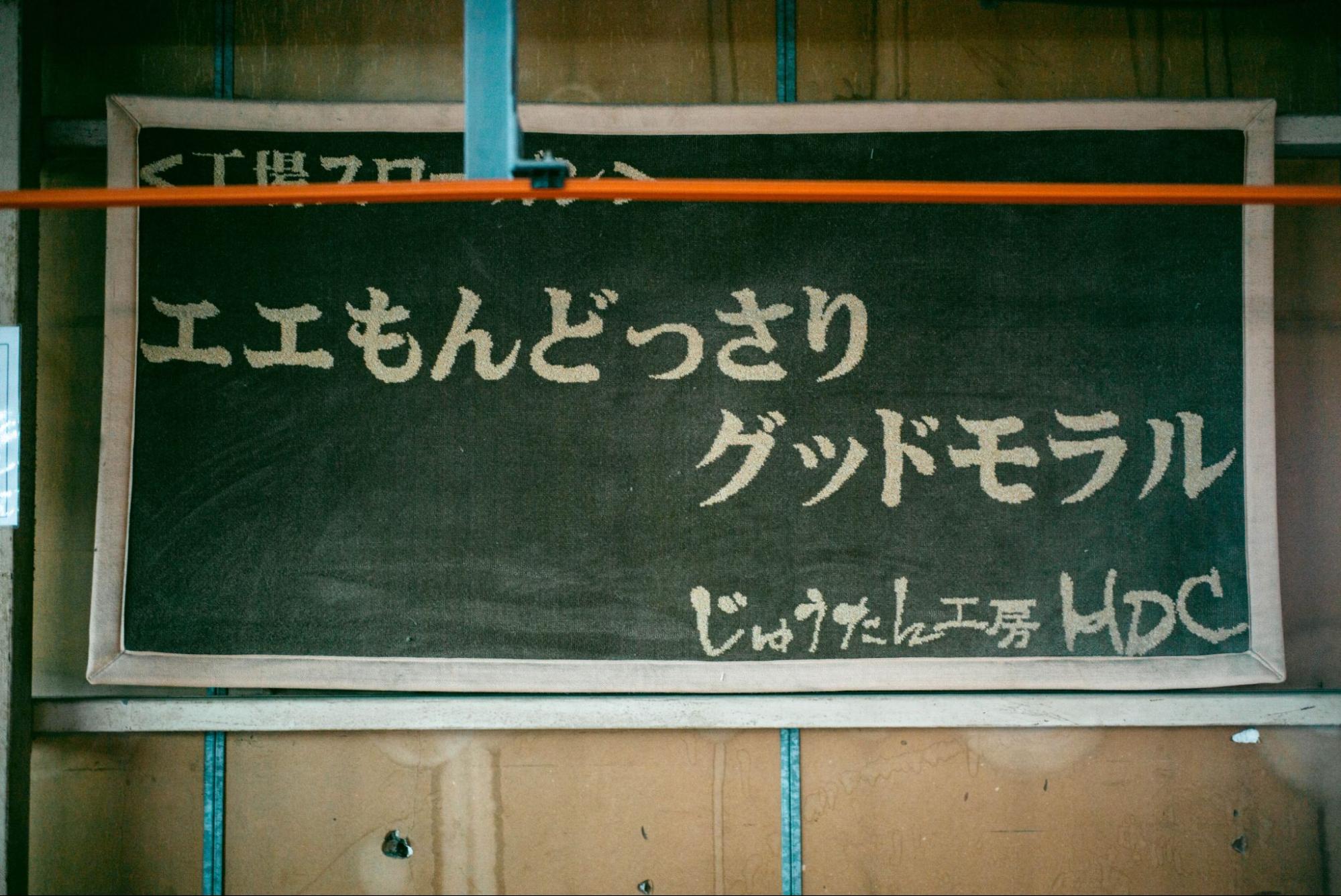

先代の頃のスローガン。味があって愛おしい

出荷を待つカーペットたち。タグには納品先のラグジュアリーホテルの名前が並ぶ

TACTILE HOUSEは工場から車で10分程度にある。

1日1組限定、最大6名で泊まることができる一棟貸しの宿泊施設で、あたりにはビニールハウスと倉庫、そしてわずかばかりの住宅が立ち並ぶ、のどかな景色が広がっている。

建築家・工藤桃子が設計した赤茶色の流線形の建物は、ごくありふれた地方都市郊外の風景の中に浮き立つように現れ、平凡な世界に風穴を開けるような清々しさがありながら、同時に家のような落ち着きも感じさせる、不思議な脱力感がある。

庭先にはピザ窯もあって、暖かい季節にはピザを焼いて食べることもできるのだという。1F部分は商談ができるラウンジが設けられており、階段を上がった先の2Fが宿泊エリアとなっている。

幾何学的な形と左官仕上げの壁が絶妙にマッチした建築

大阪にもこんな景色あるんだ、と思わせるビニールハウスが続く風景

庭先のピザ窯でピザを焼くことも

1Fの商談室では、実際にカーペットのカタログを見ることもできる

ドアを開けると、中は全てカーペット貼りの空間が広がっている。90㎡、2LDKの広々とした贅沢な空間で、足裏の柔らかさから、空間の暖かさから、思わず重力に抗えなくなるような心地よさを感じる。

ちなみに、TACTILE HOUSEを開業する前は、お客様のカーペットのある生活の解像度を高めていただくために、なんと代表の堀田さんの家(奥様、3人のお子様の5人家族で暮らしている)を見学できるようにしていたのだそう。なんたる涙ぐましい文字通りのライフスタイル提案。その回数は年間100回以上にも及び、さすがにご負担も大きかったそうで(そりゃそう...)、家のような宿泊施設を設けることになったのがTACTILE HOUSEの開業譚なのだという。

そんな経緯もあってか、TACTILE HOUSEには、宿というよりもセンスのいい家族が暮らす家、といった空気感が流れている。広々としたリビングは、地べたにそのまま座り込んだり寝転がったりしたくなるようなおおらかさがありつつ、キッチンや浴室、といった生活のQOLに直結するエリアも、ここでの暮らしがイメージできるように妥協なく作り込まれている。

広々としたリビングルーム。もちろんカーペット敷き

飾り棚にはキュレーションされた小物が並ぶ。

キッチンも考え尽くされたミニマルで美しい仕上がり

個人的に少し意外だったのは、ここが「カーペットのある生活を体験する宿」にとどまらない存在であろうとしていること。公式にも「工芸建材を体感できる宿」と掲げている通り、カーペットに始まり、タイル、壁紙、照明、設備、家具に至るまで、家づくりなどの際に工務店からホイとカタログを手渡される大量生産品ではない、人の手仕事によって生み出された建材を実際に見て、触って、感じることができる宿、というのがアイデンティティなのだという。”Tactile”が英語で「触覚的な」を意味する通り、小さく切り刻まれたサンプル品とにらめっこして意思決定をするのではなく、生活の導線上で実物に触れながらプロダクトの価値を理解し、深めていく、そんなショールームとしての役割を果たすことを目的にしている。

実際に、客室に置かれているものは、家電ひとつとっても、キッチンの引き出しひとつとっても、考え抜かれ選び抜かれてそこにあるように感じられる。そして、この宿に置かれている全てのもの、壁紙から小物まで文字通り全てを実際に買うことができるのだそう。

家電や小物のひとつひとつにまでこだわりと美意識が宿る

キッチンの引き出しの中に至るまで作り込まれている

大阪・八尾の石鹸メーカー「木村石鹸」の端材をアップサイクルして活用

寝室のベッドは岐阜の家具ブランド「WOHLHUTTE」のもの

ちなみに、TACTILE HOUSEの夜は、ワインとおつまみを片手にいい大人たちが深夜まで大富豪に興じながら更けていった。年齢も仕事も忘れて、童心に帰って遊びに没頭できるのも、カーペットのある暮らしのおおらかさのなせる力なのかもしれない。まだ家を買うことを具体的に考えているわけではない人も、建築や建材に格別の興味があるわけではない人も、ものづくりの最前線にいる方々が愛と丹精を込めて生み出した”家”で、楽しい夜を過ごすだけでもいいのかもしれない。その先に、きっと日常を変える、小さくて静かな、それでいて価値のある出会いがあるのだろう。

【研究結果:ホテルとはショールームである】

ホテルとはショールームである。日常生活から離れて、誰かに提案された日常を追体験することができる場。自宅にはないアイテム、普段は食べる機会がない食材、いつもとは違うルーティン。雑誌やテレビで紹介されるのを眺めるのとも違う、店頭の棚に並んでいるのを確かめるのとも違う、1泊2日という、生活の一部を切り取った長い時間感覚の中で没入することで気づくことができる価値がある。

(文・龍崎翔子 / 写真・尾上永晃)