記憶に残るホテルや、旅先での体験、お土産、忘れられない味などなど・・・。旅にまつわるさまざまな思い出をほぼ毎日更新。本日は、芸人の九月による、忘れられないホテル体験について。

九月という名前で芸人活動をしている。活動の半分は、各地を飛び回ってのコントライブである。残りの半分は東京でライブをしたり、折に触れて文章を書いたりしている。

僕にとって各地への遠征とは、ネタを披露する機会であると同時に、ネタを思いつくチャンスでもある。初めての街には初めての呼吸がある。それは思いもよらぬアイディアの息吹だ。

街の呼吸と触れ合うべく、僕は基本的に宿泊施設に泊まらない。二十四時間営業のファミレスを探して、朝まで土地の人々の会話を心地よく盗み聞きながらネタを書く。心地よく盗み聞くってなんなんだ。心地よく盗み聞くな。申し訳無さそうにしろ。でも心地よいんだ。知らない人が深夜にする世間話って。

これがもし、ホテルに泊まろうもんなら、僕は壁の内側にこもってしまうことになる。当然、触れられたかもしれない言葉から遠ざかる。あまりにももったいない。ホテルというのは、僕にとってコスパもタイパもあまりよくない。そういうわけで、これまでの人生において、旅行の大半は全日程徹夜・深夜徘徊プログラムで強行してきた。

知らない街の深夜徘徊は怖いから、たまにサングラスで武装したりもする。

読者の皆様におかれては、「そんな奴、ホテル関係のサイトに書くことあんのか」「舐めんなよトンチキ」などと思われるだろうか。安心されたし。書くべきことはある。

というのも、僕には例外として「ホテルに泊まる遠征先」が二つあるのだ。生まれ故郷である青森県八戸市と、青春を耕した京都府京都市である。なにせこの二つの街については、街の呼吸に親しみがある。今さら二十四時間営業のファミレスにこもったところで、知らない風は入ってこない。

だったら、ホテルで休んだほうがいい。ホテルなら横になれるし、風呂にも入れる。アラームがあるから、寝坊の心配もない。人の目がないから、落ち着くこともできる。「そろそろドリンクバーで粘るのよくないかな」とかも思わなくていい。深夜3時に心から要らないフライドポテトを注文しなくていい。恐らく、ホテルは物凄く便利なのである。

読者の皆様におかれては、「だったら他の街でも泊まれよ」「深夜にフライドポテト食べないほうがいいよ」などと思われるだろうか。僕もそう思う。しかし、思うことと振る舞うことの間には、深い断層があるのだ。

先日、京都へ遠征した際のことだ。僕は前々から計画していた通り、HOTEL SHE, KYOTOに宿泊した。僕の目当てはそのとき行われていた詩人・最果タヒとのコラボレーション企画だった。

かねてから、僕は詩人の最果タヒについて、距離感を悩んでいた。ここで距離感というのは、具体的な人間関係の距離感ではない。僕と氏に面識はないし、8〜9割くらいの確率で氏は僕の存在さえも知らない。活動ジャンルにも隔たりがある。

問題は、意識同士の距離感だ。なんというのだろう、意識の座標がちょうど居心地の悪いぐらいの近さにある、うっすら不安な気配を感じていたのだ。風に乗って聞こえる評判をまとめるに、氏と僕の間には、なんとなく遠くない匂いがほのかに感じられた。これは別に人間性が近いとか、作風が似ているとか、そういうことを言いたいわけではない。サングラスで地方都市を徘徊する奴に最果タヒを見出せる奴の方が少ないだろう。

問題は意識の距離感だ。「りんごと毛糸のセーターはなんだか似ている」くらいの意味において、僕と最果タヒが似ている可能性を感じていたのだ。同様の感覚は、少なくない小説家や、バンドや、ときにクラスメイトにも覚えてきたものだ。本能が鳴らす文化的アラートというか。

そういった警戒心ゆえに、僕は最果タヒの詩を遠くに置き続けてきた。とはいえ興味はあった。だって通ずるものを嗅ぎ取っているんだもの。なんだか素直になれないだけなのだ。最果タヒの言葉と出会わねばならない気はする。だけどどうしよう。そういう混濁した気持ちが、おなかの中で膨らんでいた。

僕は人生において、困ったときにストレートを思い切りよく投げられるピッチャーじゃない。困ったときこそ、変なフォームからチェンジアップを投げたい。そういった人間性の帰結として、最果タヒとの出会いを詩集ではなくホテルの一部屋とすることは、必然の変化球だった。

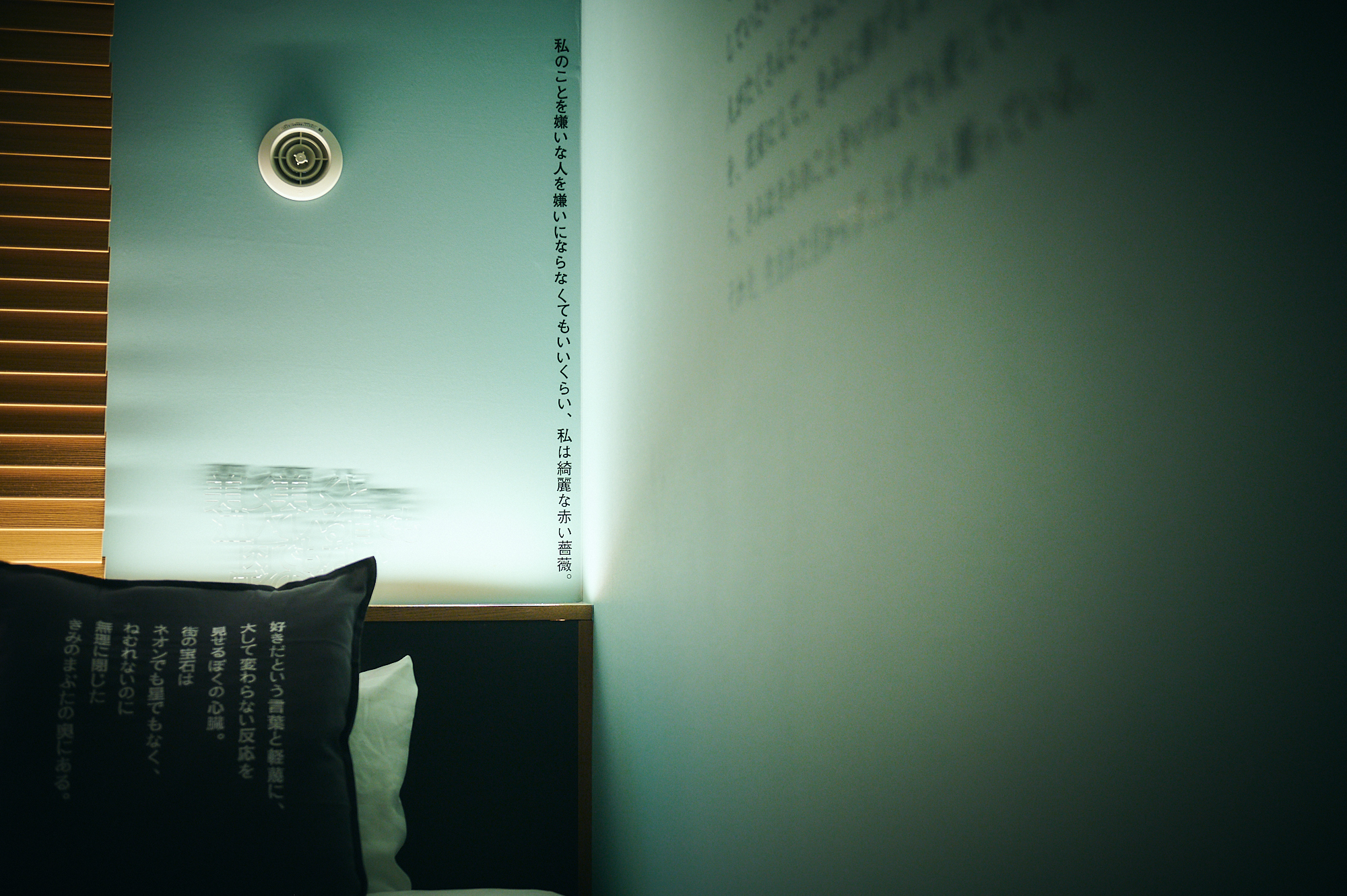

その部屋のあちこちには、最果タヒの詩が刻まれていた。壁に、ドアに、枕に、最果タヒの言葉があった。インスタレーションの展示に閉じ込められたようだった。あるいは彼女の思索の中に迷い込んだようだった。

それぞれの詩は、恐れていたほどには僕に近いものではなかった。「他者が書いたものだ」とはっきり認識できるような言葉の群れだった。僕には届きようもないほど率直ですぐれた魂の吐露であったし、ときに僕には転んでも共感できない要素を含んでいた。そこには他者があった。壁に守られた部屋の中で、朝まで夜を語らった。